Tra 2016–2024 la filiera del Parmigiano Reggiano si è ridotta nel numero di aziende ma cresciuta per scala produttiva; montagna e pianura avanzano con traiettorie quasi parallele. La fotografia 2024 dei numeri: Reggio Emilia concentra più allevatori, Bologna è la meno popolosa, Mantova primeggia per dimensione media; nei caseifici, meno matricole e più forme per unità, con la montagna in recupero sul lungo periodo.

Capire come è cambiato il Parmigiano Reggiano, negli ultimi anni, significa anche seguire una traccia fatta di numeri; in nove anni gli allevatori attivi sono scesi, ma ogni stalla produce molto di più.

La geografia resta distinta, ma c’è una traiettoria comune: la montagna continua ad avere aziende più piccole della pianura, eppure cresce quasi allo stesso ritmo.

Reggio Emilia concentra il maggior numero di allevatori attivi, Bologna ne conta il numero minore, Mantova spinge sulle dimensioni medie. Sul fronte della trasformazione il percorso è parallelo: meno matricole e più forme per caseificio, con la montagna che negli ultimi venticinque anni cresce addirittura più della pianura.

Allevamenti: numeri e traiettoria 2016–2024

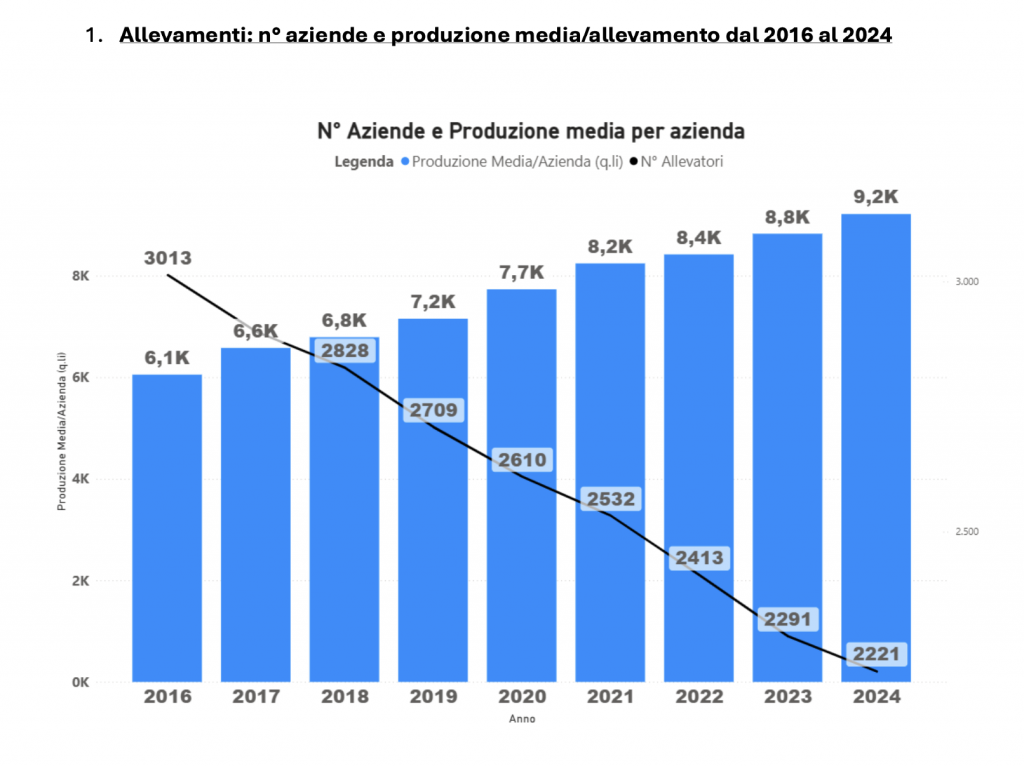

Nel giro di nove anni la base produttiva del Parmigiano Reggiano si è assottigliata, ma si è fatta più solida e con produzioni medie superiori: gli allevatori attivi scendono infatti da 3.013 nel 2016 a 2.221 nel 2024 (–26%), mentre la produzione media per azienda sale da 6.050,84 a 9.212,43 q.li/anno (+52%). La soglia degli 8.000 q.li/anno viene superata nel 2021 (8.240,64) e la progressione continua fino al massimo del 2024. In altri termini: ogni anno escono dal mercato in media circa 99 aziende, e quelle che restano guadagnano 300–400 q.li/anno di produzione media.

Il grafico mostra bene le due linee che si incrociano: la curva del numero di aziende che scende gradualmente e le barre della media per azienda che crescono con passo regolare.

Montagna e pianura: livelli diversi, stessa pendenza

Le aziende di montagna restano più piccole delle aziende di pianura, ma la crescita della dimensione media è sostanzialmente identica: +51% in montagna e +52% in pianura negli ultimi nove anni. Il grafico a doppia serie mostra bene la parallela “salita” delle due curve. Questa convergenza di dinamica è stata resa possibile da scelte di governo dell’offerta: QLPR di montagna non trasferibile verso la pianura, sconti dedicati in caso di eccesso produttivo, assegnazioni agevolate ai giovani con priorità alla montagna. Scelte lungimiranti che hanno mostrato negli anni la loro efficacia.

Se guardiamo la mappa nel tempo, la linea di confine tra montagna e pianura quasi non si muove: le quote di allevatori attivi nelle due aree restano stabili, con piccole oscillazioni anno per anno. La crescita di taglia che abbiamo descritto riguarda entrambe: aziende più grandi sia in quota sia in pianura, senza scivolamenti di peso da un’area all’altra.

Allevamenti e province: la fotografia 2024

Nel 2024 emergono profili territoriali molto netti. Reggio Emilia è la provincia più popolosa per base produttiva, con 748 allevatori attivi, mentre Bologna ne conta 57: due estremi che raccontano densità e vocazioni diverse. Sul fronte delle dimensioni medie, Mantova svetta con quasi 13.000 q.li/anno per azienda, un valore che la distanzia dal resto del comprensorio. Qui pesa un fattore strutturale: non esistono aree di montagna all’interno della provincia, condizione che facilita economie di scala e percorsi di crescita più rapidi.

Mandria e razze: consistenze e composizione (2024)

L’istantanea 2024 restituisce l’ordine di grandezza della mandria da Parmigiano Reggiano: circa 395.000 capi nel comprensorio, di cui circa 240.000 in produzione. Dentro questa cornice, l’“azienda tipo” conta circa 170 capi complessivi e 103 vacche in lattazione. La composizione genetica conferma la prevalenza della Frisona che rappresenta circa i due terzi della mandria; interessante il 28% di capi meticci e a seguire piccole percentuali di Bruna (1,5%) e Reggiana (0,9%) e anche razze minoritarie — Modenese, Garfagnina, Pontremolese, Rendena — che mantengono un presidio di biodiversità e identità locale.

Le tabelle provinciali mostrano come la taglia media delle mandrie rincorra quella produttiva: in linea generale dove si superano più agevolmente le 9–10 mila q.li/anno per azienda, la stalla tipo tende a superare la soglia dei 180–200 capi, mentre negli areali montani il profilo resta più minuto ma in crescita.

Caseifici: scala, specializzazione e geografie

Anche nella trasformazione il pendolo si è mosso verso la scala: meno matricole attive, più forme per caseificio. Sul lungo periodo emerge un dato interessante perché non intuitivo: in montagna la dimensione media dei caseifici è cresciuta più che in pianura, +198% contro +181% in 25 anni. Significa che, pur partendo da livelli inferiori e scontando costi di trasformazione e trasporto più alti, gli stabilimenti d’altura hanno accorciato il divario grazie a processi più strutturati, integrazione di filiera e strategie di valorizzazione della DOP. La quota di caseifici di montagna sul totale resta stabile attorno al 28%, oscillando di pochi punti: un equilibrio che segnala presidio territoriale oltre l’onda lunga della razionalizzazione.

Nel 2024 la mappa dei trasformatori mostra due poli ben distinti: Parma concentra quasi la metà delle matricole del comprensorio (46%), ma ogni caseificio lavora in media circa 10.000 forme/anno; Mantova, all’estremo opposto, conta 19 caseifici attivi ma presenta la media produttiva più elevata, poco sotto le 27.000 forme/anno per caseificio. In mezzo si collocano Reggio Emilia, Modena e Bologna, con valori intermedi e strutture più eterogenee; per i dati puntuali di ciascuna provincia si rimanda alle tabelle e ai grafici a corredo.

Le ragioni di questo divario sono soprattutto gestionali e organizzative: a Parma convivono realtà sociali, aziendali e artigianali, spesso di taglia contenuta, che mantengono un’elevata densità di matricole ma una produzione annua per unità più bassa; a Mantova prevalgono i caseifici sociali cresciuti nel tempo anche attraverso fusioni, con conseguente aumento di scala e maggiore efficienza di processo. La geografia produttiva, insomma, non dice solo dove si fa Parmigiano Reggiano, ma come lo si fa: più diffuso e capillare a Parma, più concentrato e voluminoso a Mantova.

Conclusioni

La storia recente del Parmigiano Reggiano è la storia di una razionalizzazione senza snaturamento: meno stalle ma più latte per azienda; caseifici più specializzati; un Comprensorio che mantiene la sua identità ma recupera efficienza.

Si ringrazia Cristian Bertolini – Ufficio Piano Regolazione Offerta del CFPR per la preziosa collaborazione.